PAHsは有機物の不完全燃焼などにより生成する化学物質であり、環境残留性に加え、発ガン性や催奇形性を示すことが知られている。不完全燃焼の他に、鉱物油の流出もPAHs の汚染源と考えられるが、今回の震災では都市インフラの大規模な破壊により被災地沿岸に大量のPAHsが流出生成したと考えられた。

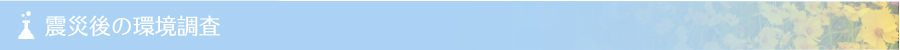

メモ: 多環芳香族炭化水素(PAH)はその構造から複数のグループに分類できるが、主にParent PAHs (Par-PAHs)とAlkylated PAHs (Alk-PAHs)が代表的な物質群である。Par-PAHsは、車や火力発電所の排ガス等が主な環境排出源とされ、米国環境保護庁 (USEPA)は16種のPar-PAHsを指定し、分析法や環境モニタリングの対象としている。後者のAlk-PAHsは、原油・重油・ガソリン等の鉱物油に高濃度で含まれ、過去に国内外で発生した大型タンカーの重油流出事故時のトレーサー物質として測定されてきた。

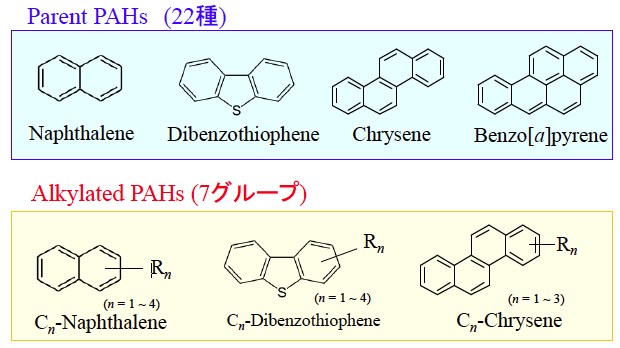

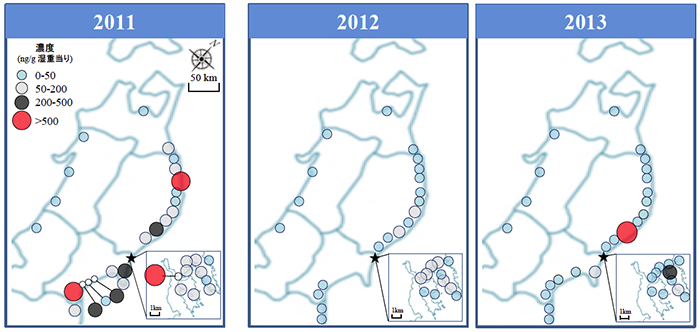

今回の調査では、2011年6月に東北地方沿岸(太平洋側 29地点、対照区(日本海側等)5地点)の計34地点で調査を行った。また、PAH汚染の経時変化を調べるため、2012年と2013年の5月~6月に2011年とほぼ同じ地点で二枚貝を採集し分析を行った。

図.東北地方沿岸の二枚貝(野生種)におけるParent PAH濃度分布と経年変化

図.東北地方沿岸の二枚貝(野生種)におけるAlkylated PAH 濃度分布と経年変化

津波被災地と重なる太平洋側で採取した二枚貝からは、高濃度のPAHsが検出された。東日本大震災では、津波による燃油タンクの倒壊で大量の重油が沿岸部に流出しており、それが二枚貝のAlk-PAHsの高濃度蓄積を招いたと考えられた。一方で、津波被害を受けていない日本海側(対照区)の検体は、太平洋側のそれと比べて低い値が確認された。

震災後のPAH濃度を時系列で見て行くと、太平洋側の数値は時間の経過とともに低減する傾向が確認された。ただ、一部の地域では震災後に濃度が上昇する現象も観察された。その理由として、震災から2年以上が経過し、港湾の復旧事業が本格化するにつれて、重機等からの油流出や船舶活動の活性化の影響が考えられた。

過去に自然災害が原因で油が流出した例は、新潟地震津波(1964年)、十勝沖地震津波(1968年)、日本海中部沖地震(1983年)があるが、いずれも被害は小さかった。東日本大震災は、大規模な自然災害が化学物質による広域かつ甚大な環境汚染をもたらすことを示した国内最初の事例といえよう。今後の大災害を想定し、重油備蓄施設の災害対策の重要性について議論を深める必要があろう。

今回の調査では、震災3ヶ月後に高濃度のPAHsを蓄積していた二枚貝が、その1年後には前年の数分の一にまで値が減少し、汚染が急速に改善されたことも示された。このことは、二枚貝が生息する海水が短期間で浄化されたことを示しており、被災地の水産養殖業にとって有用な情報となろう。今後は、底泥に残留する化学物質についても分析を進め、被災地のPAH汚染を多面的に評価・検証する計画である。