ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、耐熱性、電気絶縁性などに優れていることから、かつて加熱・冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサなどの電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、溶剤など、幅広い分野に用いられた化学物質であり、難分解であることから未だに底泥などの環境中に検出される。震災でPCB保管庫から変圧器などが流出したこともわかっており、PCBを含む難分解性汚染物質(POPs)による汚染が懸念された。

このため、環境生物試料(イガイ(下の最初の写真)、カキなどの二枚貝)を用いて、PCB、DDEおよびクロルダン類の分析を行った。佐賀大学、熊本大学は、たまたま震災前にも気仙沼湾や仙台湾で同様な調査を実施しており、震災前と後での比較を行うことが可能となった。(下の写真 試料の採取の様子)

メモ:難分解性有機汚染物質(POPs)とは、環境中での残留性が高いPCB、DDT、クロルダン類等などの有機汚染物質の総称。難分解性に加え、生物への高蓄積性、長距離移動性、有害性を持つ物質が含まれる。国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。

メモ:ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れていることから、かつて加熱・冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサなどの電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、溶剤など、幅広い分野に用いられた。しかし、脂肪組織に蓄積しやすく、有害性が問題となり、1970年代に製造、輸入し、使用が禁止された。環境省はPCB含有機器類を厳重に保管するとともに、早期に焼却処分にする作業を進めている。今回の震災では、そのPCB含有機器の保管庫が津波被害を受けた。

http://www.env.go.jp/jishin/attach/saigai_pcb_eikyo_201212.pdf#search=%27PCB+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E6%B4%A5%E6%B3%A2%27

メモ:二枚貝を用いた海洋汚染のモニタリング イガイやカキなどの二枚貝は、脂溶性の化学物質を体内で濃縮する特性(生物濃縮)があり、また数週間で環境中の汚染のレベルを体内濃度に反映し、世界中の海に広く分布し、汚染が高い環境でも生きる生命力があり。海洋汚染調査に適している。

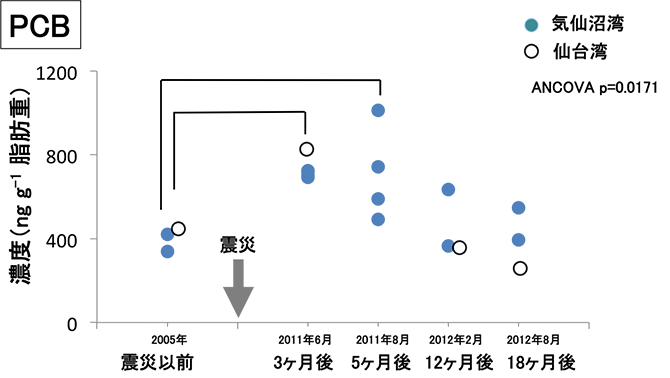

分析の結果、PCBは震災後に一時的に濃度が上昇したものの、その後に低減傾向を示し、逆に震災前よりも低くなる傾向が観察された。(下の図)

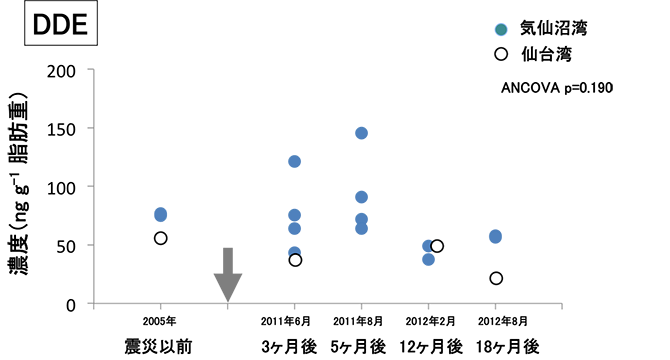

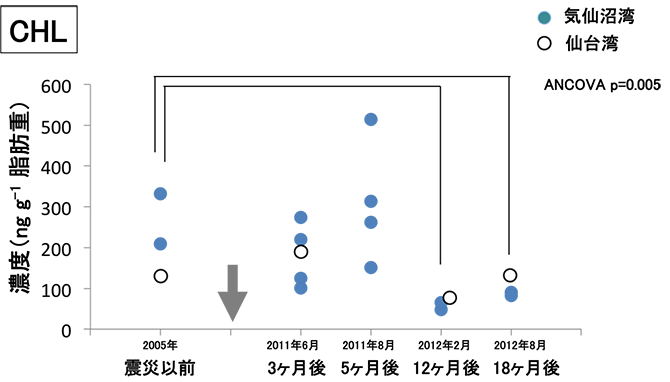

一方、DDE(塩素系農薬であるDDTの代謝物)およびクロルダン類(有機塩素系農薬)は、震災後に濃度にぶれが大きいものの、平均値では震災による濃度上昇は観察されず、逆にクロルダン類では震災後に低減する傾向が観察された。(下の図)

以上の結果から、震災後に三陸沿岸部でPCBの一時的な化学汚染が生じていたものと推測された。

その汚染源の特定は困難であるものの、震災前から底泥に蓄積していた化学物質が津波で撹拌されたことに加え、震災によって保管庫から流出したPCB含有機器などからPCBが漏出した可能性も否定できないと考えられた。

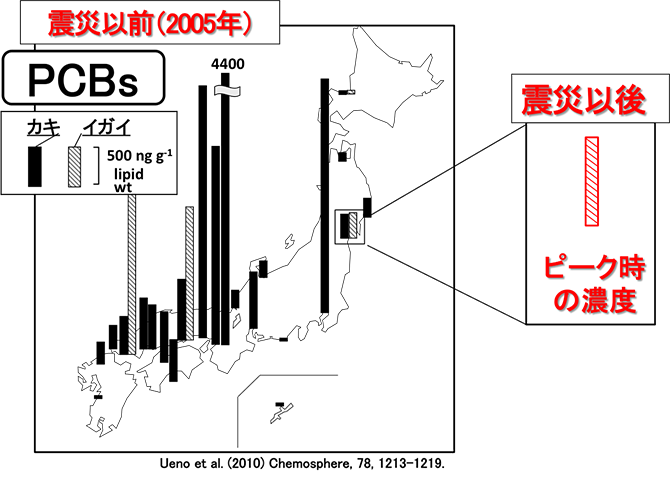

ただし、その汚染の絶対値は非常に低く、人間の健康への影響は無視できるレベルと考えられた。第1に、岸壁で捕獲したイガイやカキを食料として用いることはないと思われるが、仮にPCBに関する食品中の暫定基準値と比較しても、その数値は1/100程度であった。第2に、全国各地の二枚貝のモニタリング結果が2010年に報告されている。宮城県沿岸部の汚染度は、震災直後の数値であっても、震災前の東京湾や瀬戸内海などと比較して非常に低いことがわかる。

図.二枚貝中PCBs濃度の国内比較を示しています(震災前の2010年に発表された結果から)。東京湾や瀬戸内海で汚染レベルが高いことがわかります。震災後に気仙沼湾で一時的に高い値が観察されましたが、そのピークの値でも東京湾や瀬戸内海の二枚貝よりも汚染度が低いことがわかる。