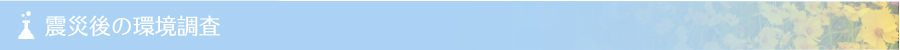

化学物質の流出事故や災害等の緊急時では、汚染の全体像を把握するのが難しく、調査が長期化するため、その後の対応が遅れることが多い。このような緊急時対応では、第一に「何がどれだけあるのか?」を把握することが重要であり、これにより汚染の拡大防止や追加調査を速やかに実施することができると期待される。 本調査では津波によって被災した気仙沼地域の汚染状況を把握するため、土壌及び津波堆積物を対象に有機汚染物質のスクリーニングを試みた(地図を参照)。

図.気仙沼市内におけるスクリーニング調査実施の地点。津波被災区と非被災区(対照区)について、それぞれ分析を行った。

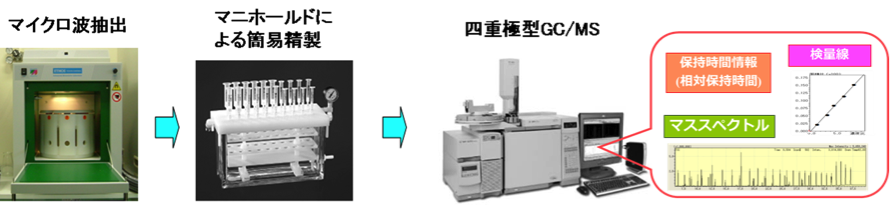

本調査で使用したスクリーニングのフローを下図に示す。本法は、マイクロウェーブ抽出による前処理とGC/MSデータベース法(NAGINATA)による測定を組み合わせた手法である。特に、分析の迅速性と物質検出の網羅性に優れ、土壌等に含まれる有機汚染物質有無を即日で判別することも可能である。

図.スクリーニングのフロー図。具体的な特徴は、1) 前処理に要する時間が3~4時間と短く、迅速な分析が可能、2)前処理は10検体の同時処理が可能、3)抽出溶媒がヘキサンと水であるため、夾雑成分が少なく、簡易的精製のみで低分解能GC/MS測定が可能、4)データベースに約1000物質の保持時間、マススペクトル、検量線情報が登録されており標準物質がなくても網羅的測定が可能、などがあげられる。

土壌および津波堆積物の試料2~3gを用いて分析が可能である。分析操作として、水4 mL、ヘキサン6 mLの順に溶媒を加えた後、温度120℃、抽出時間30分間の条件でマイクロウェーブ抽出を行った。上層のヘキサン層について、シリカゲルカラムを用いて、バキュームマニホールドにより処理を行い、30%アセトン/ヘキサンにより溶出液を回収し、濃縮後にNAGINATA用内標準物質を加え、四重極型質量分析計による分析を行った。データ処理は全自動同定・定量データベースソフトNAGINATAを使用した。

この方法による解析事例を次章に示した。